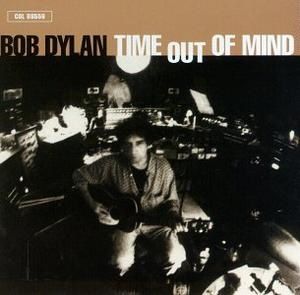

Time out of mind. Le temps. Probablement la notion clé de l'oeuvre dylanienne. Peut-être est-il le seul artiste à avoir su se jouer du temps, à lui avoir fait la nique. Forever young. Toujours à contre-temps. Ou peut-être évolue-t-il simplement dans un temps toujours différent du nôtre. Lorsqu'est sorti cet album, en 1997, Dylan est depuis longtemps relégué au rayon des souvenirs, des légendes. Il a ruiné son retour en grâce rapidement, en sortant Under the red sky immédiatement après le très réussi Oh mercy, et s'est fait oublier, comme à son habitude. Le temps s'écoule donc sans lui. A une vitesse qui n'est plus la sienne. "Yesterday everything was goin' too fast, today it's movin too slow" chante le Zim dans Standing in the doorway. Tout s'est ralenti pour lui, alors que le monde continue sa course folle. Incapable d'aller au même train que les autres, soit c'est trop rapide, soit c'est trop lent. Pourtant, à sa sortie, Dylan récolte toutes les louanges et redevient l'artiste incontournable, dépassant une fois encore son statut de légende vieillissante pour être à nouveau, et assez paradoxalement en 1997, de son temps. Time out of mind débarque donc, rempli de vieux blues, de longues ballades, avec un chanteur à la voix de canard fumeur de Gauloises et buveur de Whisky en plein milieu de l'apogée du Trip Hop, et de la sophistication d'un Ok computer. Dix ans après, entre ces deux titres d'album, on se rend compte qu'il y a tout un monde, et en ce qui me concerne, il n'y pas photo pour savoir quel disque a le meilleur titre...

Très jeune j'ai été fasciné par les titres de chansons de Bob Dylan, titres que je retrouvais dans des articles ou en fouillant dans les bacs des disquaires. It takes a lot to laugh, it takes a train to cry, As I went out one morning, Motorpsycho nightmare, quasiment tous ces titres laissaient entrevoir des univers riches et profonds, enveloppés de mystères, et bordel qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire "It takes a train to cry" ? Time out of mind est certainement le plus beau titre jamais trouvé par Dylan pour nommer un de ses albums. Il a la concision d'un vers de haïku, et surtout, sied à merveille à la musique du disque.

Dans cet album, on entend un Dylan fatigué, guetté par la mort, mais qui continue inlassablement sa route, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Les mots claquent et tapent là où ça fait mal, et comme à chaque fois, la diction unique de Dylan fait le reste. Il sait exactement comment lancer les mots. Il traîne là où il faut, accélère pile au bon moment, peut marmonner ou se montrer aussi clair qu'un Sinatra... Aux visions rimbaldiennes des sixties ont succédé des visions post apocalyptiques, en témoigne l'ouverture du disque et cette phrase "I'm walkin', through streets that are dead". Les paysages sont vides et désôlés, mais quelqu'un, une fille évidemment, accompagne toujours Dylan qui ajoute "walkin' with you in my head". Et voilà : dès les deux premières phrases il résume les deux axes de ce disque incroyablement homogène : la solitude et l'amour. Love sick, le titre qui ouvre l'album est une sorte de longue ballade morne, dans laquelle Dylan se dit à la fois malade et fatigué d'amour, et pourtant toujours amoureux. La rancoeur naît de la passion "i wish i'd never met you" chante-t-il fatigué. Les arrangements sont discrets, le morceau est nu, décharné, comme vidé de sa substance, et dans ce désert subsiste la voix de Dylan, qui en est réduit à entendre des voix "did I hear someone tell a lie ?" ou à avoir des visions "I see silhouettes in the window", et le temps, encore lui, fait son office : "I hear the clock tick". Tout a beau être vide, de sens et d'êtres, l'horloge continue ses tours et le silence est habité de fantômes "sometimes, the silence can be like the thunder". Ce sentiment d'abandon, de perte, de solitude, on le retrouve tout au long de ce disque funèbre, au détour de phrases glaçantes : "when you think you've lost everything, you find that you can always lose a little more".

Le disque alterne blues ancestraux, joué sans esbrouffes, par un orchestre qui laisse la place à Dylan, tout en tissant une ambiance étrange, comme si les morceaux étaient interprétés d'un endroit lointain, prêt à s'effacer comme la poussière offerte au vent, et ballades déchirantes (Tryin' to get to heaven, Not dark yet, To make you feel my love). Les fulgurances poétiques sont nombreuses et au diapason de l'inspiration musicale retrouvée. Dylan nous dit en substance que rien ne va plus, qu'on l'a laissé tomber, que l'amour fait diablement mal... rien de très original me direz-vous, sauf que c'est Dylan qui en parle, et brillament. "Don't know if i saw you, if i would kiss you or kill you, it probably wouldn't matter to you anyhow", qui d'autre que lui peut chanter ça ? On peut penser qu'il parle toujours de la même fille, celle d'Idiot wind et que de l'eau a coulé sous les ponts. Mais, cette fois, le constat est amer : elle en aura probablement rien à faire. La fille a changé d'époque, a su prendre le train en route, ce que Dylan n'a jamais su faire.

Time out of mind est un disque de fantômes, sa musique s'en ressent, tant elle semble enveloppée d'une gaze impalpable. Dylan est hanté par des voix, des souvenirs. Des amours qu'il ne parvient pas à oublier " My love for her is taking such a long time to die". Il semble perpétuellement hésitant entre la fuite en avant et l'envie de revenir en arrière, à la maison " Gon' walk down that dirt road until my eyes begin to bleed". Finalement il se contente de suivre son chemin, à son rythme, en prenant le temps nécessaire, un temps allongé, étiré, comme sur les 16 minutes du morceau Highlands qui clôt l'album. Un temps en dehors de tout, out of mind. Un temps qui n'appartient qu'à lui.